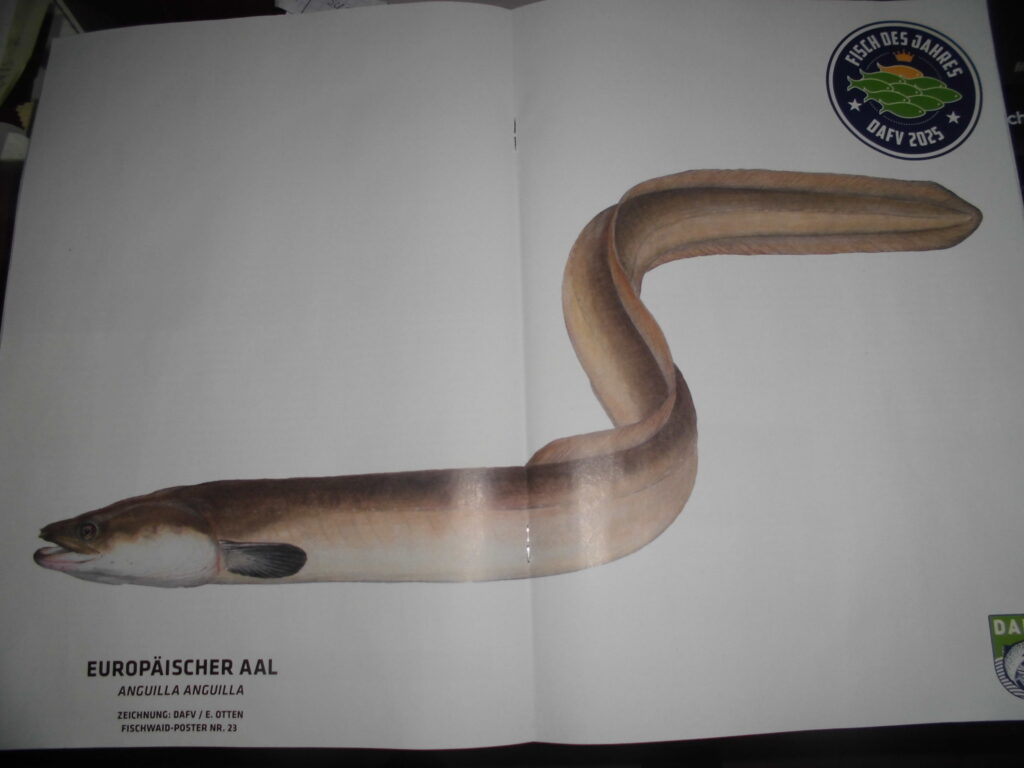

Der Europäische Aal (Anguilla anguilla) ist ein faszinierender Bewohner unserer Küsten- und Binnengewässer. Interessant ist er wegen seines komplexen Lebenszyklus, der ihn aber auch besonders empfindlich gegenüber Störungen macht. Mit seinem schlangenförmigen Aussehen faszinierte er schon die Menschen der Antike. Aristoteles und andere Gelehrte vermuteten eine Entsehung der Aale aus Erdwürmern und Schleim. Auch wenn wir heutzutage wissen, dass die Vermehrung anders abläuft, sind jedoch nicht alle Geheimnisse um die Fortpflanzung des Aals geklärt und weiterhin Bestandteil der laufenden Forschung. So hat man beispielsweise bis heute noch keinen Europäischen Aal im vermuteten Laichgebiet oder bei der natürlichen Vermehrung beobachten können. Die weiblichen Aale werden mit bis zu anderthalb Metern Länge

und 2 kg Gewicht deutlich größer als die Männchen, die maximal 60 cm erreichen und ein Zehntel des Körpergewichts (ca. 200 g) erreichen.

Es gibt zwei Typen der Ehrnährungsweise, die sich über die Maulform differenzieren lassen, den Spitzkopfaal, der sich überwiegend von Kleinlebewesen wie Insektenlarven, Würmern und Schnecken ernährt und den Breitkopfaal, der überwiegend Fischnahrung und Krebse aufnimmt.

Den Großteil ihres Lebens verbringen viele Aale in unseren Binnengewässern. Nach etwa 10 bis 20 m Jahren Aufenthalt in den Binnengewässern wandern die Aale wieder in Richtung Meer, wobei sich ihr Körperbau in Anpassung an die marinen Verhältnisse verändert. Die Augen werden größer, der Rücken färbt sich dunkel und die Bauchseite silbrig weiß. In diesem Stadium nennt man ihn Blankaal.

Auf der Wanderung Richtung Sargassosee, ein Meeresgebiet nördlich der Karibik, das deutlich größer ist als das Mittelmeer, wandern sie nicht nur horizontal durch den Atlantik, sondern auch vertikal. Vermutlich um sich vor Fressfeinden zu schützen tauchen sie tagsüber auf Tiefen von 1000 Meter ab.

Nach der Paarung in der Sargassosee schlüpfen die Larven, welche mit Unterstützung des Golfstroms als sogenannte Weidenblattlarven an die Küsten zwischen Nordafrika und Nordnorwegen zurückwandern. Bezüglich der Dauer bis zum Erreichen der Küstengewässer gibt es in der Wissenschaft unterschiedliche Auffassungen, die im Bereich von ein bis drei Jahren liegen. Am wahrscheinlichsten wird heute eine Spanne von 21-32 Monaten angesehen.

Die Überlebensrate auf dieser rund 6000 km langen Wanderung von der Sargassosee bis zum Erreichen der westeuropäischen Küste wird auf lediglich 0,2 % geschätzt. Noch vor dem Aufstieg in die Flüsse des Festlands, ca. 100 km vor der europäischen Küste, entwickeln sie sich zu sogenannten Glasaalen. Der Form nach sehen sie jetzt schon aus wie erwachsene Aale, allerdings sind sie noch vollkommen durchsichtig. Mit Eintritt ins Küstennahe Brackwasser und beginnender Nahrungsaufnahme fangen sie an, sich Dunkel zu färben.

Der Europäische Aal machte einst etwa die Hälfte der Fischbiomasse in den europäischen Binnengewässern aus.

Auf Grund der hohen Nachfrage für die asiatische Aquakultur hat sich daraus ein äußerst lukrativer Schmuggel von lebenden Glasaalen nach Asien entwickelt.

Europol und Interpol bezeichnen den Aalschmuggel als eines der größten Wildtierverbrechen weltweit. Nach Angaben der Behörden werden jährlich schätzungsweise 300 Millionen Aale illegal exportiert, der Schaden wird

auf 3 Milliarden Euro geschätzt 2005 wurden bis zu 1200 € je kg Glasaal gezahlt d.h. 10 kg Glasaale entsprachen zu dieser Zeit dem Wert nach

ca. 1kg Gold. Glasaale werden hauptsächlich in den Mündungsbereichen von Flüssen in den Atlantik in Spaniel/Portugal und Frankreich abgefischt/gefangen.

Wir von den Angelsportvereinen Eutingen und Niefern besetzen seit Jahren die Enz mit Aalnachwuchs sogenannten Farmaalen in der Größe von 12-15 cm (Siehe Bilder) um die Bestände zu erhalten. Mit dem Aalnachwuchs konnten wir schon die Krebs-Population des amerikanischen Signalkrebs eindämmen. Leider wird das Wanderverhalten der Aale durch die unzureichend ausgestatteten Flusskraftwerke mit Auf-und Abstiegshilfen bzw. zu großen Stababständen der Einlaufrechenanlagen behindert und führt zum Tode vieler Wanderaale.

Dass der Aal schon vor mehreren Jahrhunderten ein eine begehrte Speise war wird in der „Geschichte der Gemeinde Eutingen an der Enz von Georg Reble“ beschrieben. Im Kapitel „8. Von der Mühle zum elektrischen Kraftwerk“ wird von einem Müller Namens Zittel berichtet:

Um das Jahr 1770 war die Familie Zittel auf der Mühle und blieb es auch über hundert Jahre lang. Der erste Müller Zittel war ein streitbarer Geist. Die Aalablieferung war auch ihm „wie Spitzgras“, und darum suchte er sie zu umgehen, so gut er konnte. Als er aber 1778/1779 keinen Aal ablieferte, weil er keinen gefangen haben wollte, wurde ihm nachgewiesen, dass er Aale verkauft hatte. So sehr er sich wandte und drehte, wie seine Aale, er wurde in Strafe genommen, sein Koben (Fischkiste) unter Verschluss gehalten und sein „Renommier-Aal“, den er drei Jahre zuvor gefangen und so lange gepflegt haben wollte, wandelte den Weg allen Irdischen. Besitzer der Mühle war das Nonnenkloster Pforzheim.

Früher waren an fast allen Wasserkraftanlagen in der Hauptsache Mühlen Aalfänge installiert. Dahinter verbarg sich ein einfacher Schieber, der nur wenige cm über Grund geöffnet wurde und in ein Holzgatter mündete, in das die Fische (Aale) gespült wurden und das diese zurückhielt. Von Fängen von einigen Zentnern Aale in einer Nacht wird berichtet.

R.Kümmel Angelsportverein Eutingen,

Auszüge aus der Fischwaid, Deutscher Angelfischer Verband, Mitteilungen Landesfischereiverband BW, zum Fisch des Jahres 2025 Aus der Heimat, Eutingen an der Enz von Georg Reble